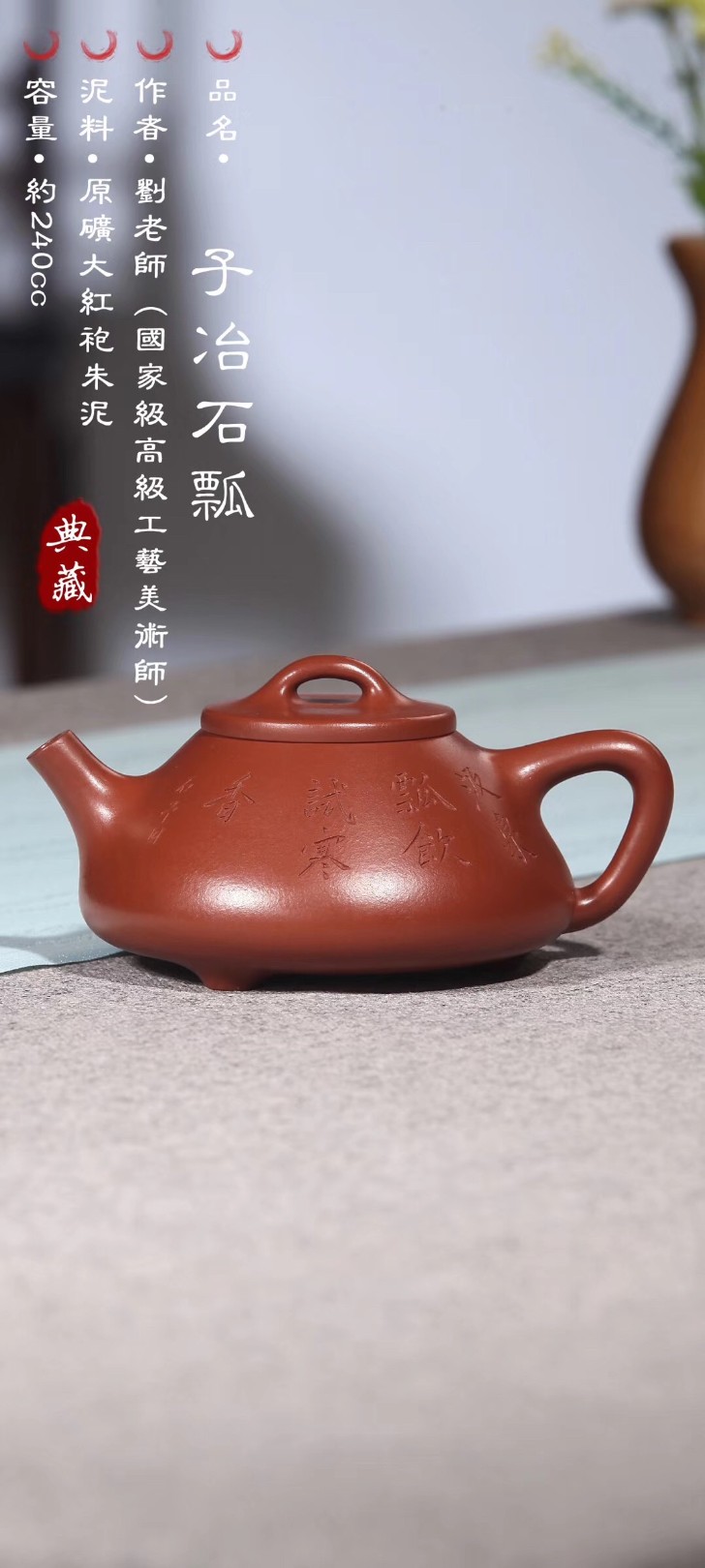

【容量】240cc

【作者】刘蓉萍 - 高级工艺美术师

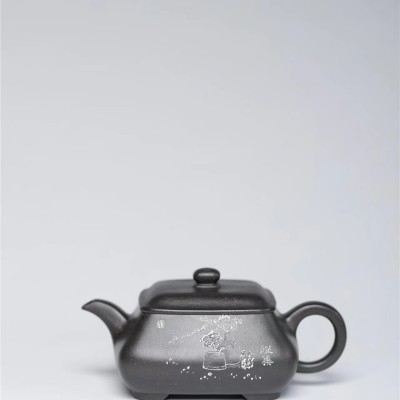

一夜冰澌满玉壶,五更喜气动洪炉。菱形十四孔出水,原矿大红袍朱泥 ,国高工刘蓉萍老师【尺寸】长13.9cm高7cm口径4.8cm~石瓢壶在继承了传统的精粹,整个壶身呈“金字塔”形,丰润饱满,由于重心下坠使用时便觉稳当、趁手,更具有极大的观赏性,壶嘴的特色在于短小有力,为直筒形,使出水更加有力量顺畅,壶钮采用常见的拱桥造型,使整款壶在简单中多了一份活力。

刘蓉萍简介 国家级高级工艺美术师【刘蓉萍】

刘蓉萍简介:女,宜兴人,1963年生,国家级高级工艺美术师,现在宜兴紫砂工艺一厂研究所从事制壶工作,1980年进入紫砂工艺厂,1982年进紫砂研究所从事紫砂壶的设计与创作,师从研高师蒋彦先生,1984年进江南大学进修,1992年入中央工艺美术学院(现清华大学美院)学习。在名师的悉心指导下,作品造型古朴,古韵盎然,细腻精致,充满大自然的生动情趣和人文气息。

石瓢壶型简介【详细资料】

石瓢最早称为石铫,铫在辞海中释为吊子一种有柄,有流的小烹器。铫从金属器皿变为陶器,最早见于北宋大学士苏轼《试院煎茶》诗:“且学公家作名钦,砖炉石铫行相随”。苏东坡把金属“铫”改为石“铫”,这与当时的茶道有着密切的关系。苏东坡贬官到宜兴蜀山教书,发现当地的紫色砂罐煮茶比铜、铁器皿味道好,于是他就地取材,模仿金属吊子设计了一把既有“流”(壶嘴),又有“梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这“铫”也即后人所称的“东坡提梁”壶,这可谓最早的紫砂“石铫”壶。从留传于世的石铫壶看,至陈曼生、杨彭年时期,已有了很大的变化,更趋向文人化、艺术化。

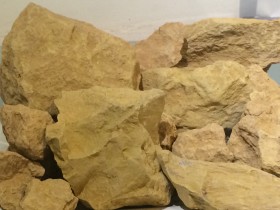

原矿大红袍朱泥简介【详细资料】

原矿朱泥,胎骨坚硬而沉实,色泽朱红略泛桔光,温润透明质感之佳,与清中期好的朱泥无异;大器无法烧成,小品烧成后穀皱纹隐现,颇具古代朱泥风华。 赵庄的朱泥原矿灰、白、带黄棕色,呈片状结构;本原矿由于泥性较重,故较不易成砂,需采自嫩泥矿中较坚硬的部份,而制陶者为了求得更精细的泥料,将红泥先洗泥沉淀,得到约140目到180目细孔的朱泥胎土,制成细如滑脂的朱泥壶。朱泥的土质成份,其特色是含有极高的氧化铁,约在14%到18%之间,这是朱泥烧成后壶身成为红色的主要原因。由于朱泥的泥性甚娇,成型工艺难度亦高,而朱泥由生坯至烧成,因收缩率高达30%至40%,故一般成品良率约仅七成。 温馨提醒:朱泥制壶使用前须先温壶。

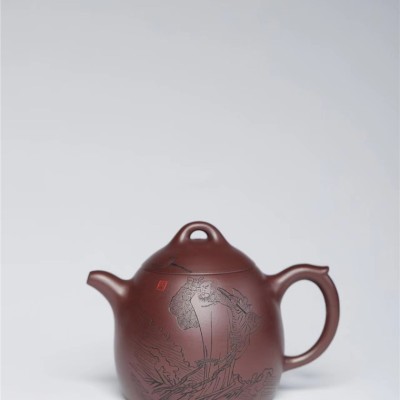

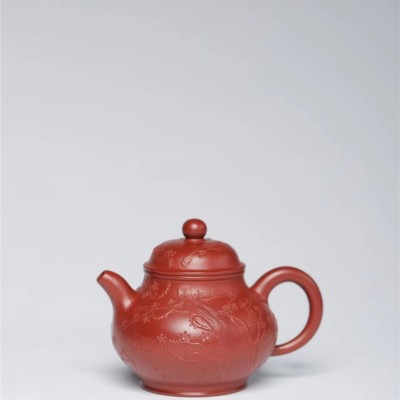

刘蓉萍的紫砂壶作品【刘蓉萍紫砂壶】

优质服务

访砂网客服

客服微信扫一扫

紫砂壶知识分享

本网的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系客服,我们会在48小时内更正或删除。

访砂网微信客服

紫砂壶真伪鉴定

开壶养壶知识分享

客服